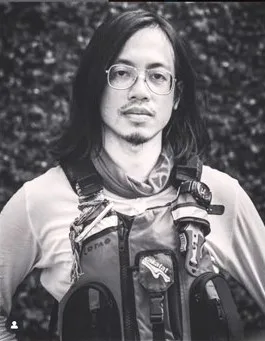

(Sebuah esai Priyo Utomo Laksono akibat sedikit bicara tentang buku ‘Two Years Before The Mast’ dengan Bapak Indra Hidayat dan sebelumnya dengan Muhammad Azzam.)

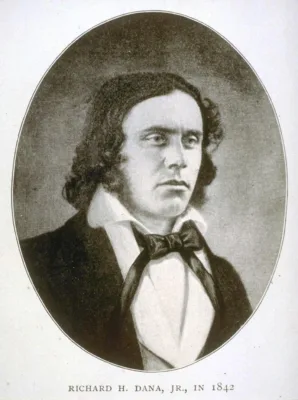

Ada seorang pemuda Harvard bernama Richard Henry Dana Junior. Lahir dari keluarga Brahmin Boston, ia seharusnya hidup dalam jalur yang nyaman: buku klasik, karier hukum, dan jalan intelektual. Namun, suatu penyakit mata membawanya ke laut. Dana berangkat sebagai pelaut biasa; bukan perwira, bukan juga penumpang terhormat. Dua tahun ia hidup before the mast—di depan tiang layar—bersama kaum kasar yang tak punya privilese. Dari situlah ia belajar tentang solidaritas dan empati.

Ia menulis tentang malam badai di Cape Horn, saat angin memukul layar hingga berderak seperti tulang tua. Tangannya membiru karena dingin, telapak melepuh karena tali yang mengiris kulit. Garam menempel di bibirny, menusuk retakan kecil hingga perih seperti luka terbakar. Dalam gelap, dibawah teriakan komando, ia merayap di tiang layar dengan ancaman terjatuh tanpa ampun ke laut yang hitam. Tak ada Harvard di sana, hanya tubuh yang menggigil dan persaudaraan dengan para pelaut yang sama-sama menggenggam tali untuk tetap hidup.

Di California, ia mendapati pekerjaan lain, menyamak kulit sapi kering untuk diperdagangkan. Bau tengik menempel di rambut, di baju, di pori-pori. Debu kulit bercampur dengan asin laut. Dana—yang seharusnya tumbuh dalam ruang kuliah—justru belajar tentang dunia lewat tangan berlepotan dan badan penuh garam.

Proses itu melahirkan empati. Dari tubuh yang dipaksa bekerja melampaui batas, ia belajar betapa tipis jarak antara “elit” dan “kasar”. Saat dingin menusuk, saat garam mengiris kulit, kelas sosial sudah tidak ada lagi. Saat itu, hanya ada manusia yang saling menopang, saling teriak, dan saling percaya. Dana kembali ke Boston bukan sebagai bangsawan intelektual semata, melainkan sebagai manusia yang pernah menjadi “yang lain”—dan itu mengubah cara ia melihat bangsanya sendiri.

Membaca Dana, saya teringat Bandung 2008. Saya berusia 22 tahun ketika ikut Pendidikan Dasar Wanadri (PDW). PDW dikenal sebagai pendidikan yang memanfaatkan medan gunung, hutan, tebing, dan rawa. Anehnya, justru bagian kecil rawa itulah yang menelan saya. Hari ke-16, saya menyerah.

Saya masih ingat betul: tubuh saya sebenarnya masih bisa digeret maju. Beberapa kawan yang jauh lebih kuat menarik ransel saya, menopang bahu saya. Namun, jiwa saya sudah korslet. Seperti kabel listrik yang dimakan karat air asin: mesinnya masih ada, tapi alirannya putus. Napas pendek, pikiran berantakan, dan semua teriakan pelatih hanya terdengar seperti gema jauh.

Rawa itu bukan sekadar lumpur. Ia adalah kubangan dengan bau busuk menusuk, nyamuk yang menggila, isapan lumpur yang seperti cengkeraman tangan tak kasat mata. Sepatu tersedot hingga hampir hilang, baju penuh lendir hitam, kulit perih digigiti serangga tanpa henti. Tekanan tak hanya datang dari pelatih atau waktu, tapi dari alam yang memeras seluruh sisa energi. Bahkan, ketika kawan-kawan saya—yang begitu kuat—berusaha mengangkat saya, ada yang patah di dalam. Shock itu merontokkan lapisan terakhir pertahanan saya. Saya kalah, bukan di tubuh, melainkan di jiwa.

Dua tahun kemudian, 2010, saya kembali. Usia saya 24, kali ini bersama kakak kandung. Kehadirannya bukan sekadar dukungan, melainkan pengingat: ada “tradisi keluarga” yang harus dijaga. Ayah kami adalah anggota Wanadri angkatan 1969. Bila saya gagal lagi, kakaklah yang memastikan tradisi itu tidak putus. Ironisnya, angkatan saya dinamai Tapak Rawa. Seakan rawa yang pernah mengalahkan saya, kini hadir menapak dalam hidup saya, kembali sebagai takdir puitis.

Rawa itu sendiri adalah laboratorium empati. Bayangkan: tubuh tenggelam setengah, nafas tersengal, perut lapar, mata merah karena kurang tidur, bibir pecah karena dehidrasi. Semua orang sama kacaunya. Di situ, penderitaan berhenti menjadi beban pribadi. Ia berubah menjadi ruang bersama. Dari titik rapuh itulah, jiwa korsa tumbuh—bukan dari heroisme, melainkan dari kelemahan yang dibagikan.

Richard Henry Dana Jr. tidak berubah seketika menjadi revolusioner. Saya pun tidak pulang dari PDW lalu menjelma manusia baru. Namun, benih itu telah ditanam. Alam—udara, tanah, dan air—bekerja sebagai agen evolusi. Barangkali setiap perubahan manusia dimulai dari sana: ketika alam memaksa kita menanggalkan ego, dari situ tumbuh empati.

Saya belajar, gunung selalu memberi saya rasa nyaman: teduh, dingin, diam. Hutan pun demikian: keras, tapi bisa dipahami dengan irama langkah. Tebing menuntut konsentrasi, tapi tetap rasional. Laut, sebaliknya, membuat saya ingin lari. Ia tak punya pola; ombak datang tanpa janji. Angin bisa mengubah wajahnya dalam sekejap. Laut adalah ketidakpastian.

Namun, takdir bekerja seperti gravitasi. Sejak 2013, justru laut yang menarik saya masuk: profesi menjerumuskan saya ke sana—menjadi pengusaha trip sea kayak dan pemandu di lautan garam. Dari situ saya belajar bukan hanya berdamai dengan asin, tetapi juga ditimang gelombang: ombak yang keras sekaligus lembut, mengguncang sekaligus mengasuh.

Pada 2023 dan 2024, bersama Tim Dayung Jelajah Nusantara, saya menuntaskan ekspedisi kayak laut di Flores dan Belitong. Itu bukan lagi sekadar kerja, melainkan penegasan bahwa laut—yang dulu saya anggap musuh—kini telah menjadi bagian dari saya. Motivasi saya bukan soal stamina atau penaklukan, melainkan hasrat menemui manusia dan alam pesisir. Ekspedisi adalah cara memahami orang lain yang kita jumpai, menemukan pelajaran dari perjumpaan itu, dan menajamkan kepekaan.

Seperti Dana, yang pulang dengan empati baru dan membela kaum pekerja, saya pun pulang dari rawa dan laut dengan pemahaman: perjalanan adalah sekolah empati.

Hari ini, di era kapitalisme internet, kita hidup dalam dunia serba kilat. Empati menjadi barang langka. Di Indonesia, wakil rakyat sibuk flexing harta, pemerintah membagi tanda jasa kepada sesamanya, sementara rakyat menjerit. Di Nepal, Filipina, Prancis, bahkan Italia, kerusuhan merebak. Dunia bersimpati pada Gaza, tetapi negara-negara mereka sendiri tak beranjak menunjukkan empati. Semua ini membentuk satu pola: krisis empati global.

Dan internet—dengan low focus culture-nya—hanya memperparah. Kita menggulir tragedi dunia seperti mengganti saluran hiburan. Padahal, empati tidak bisa dipelajari lewat layar. Empati bukan terdiri dari likes, comments, dan reposts. Koneksi tidak terkait dengan jumlah followers. Empati lahir dari tubuh yang sama-sama letih tapi tetap peduli, dari lapar yang dibagi, dari kesadaran bahwa rapuh kita sama. Itu yang dialami Dana di geladak kapal. Itu yang saya alami di rawa PDW.

Seorang senior saya yang sedikit puitis pernah berujar, kesunyian sejati adalah saat kita mendengar orang lain. Saya percaya PDW memberi sejenis kesunyian itu: ketika jerit, lapar, dan lelah bercampur menjadi satu. Dana menemukannya di geladak kapal. Saya menemukannya di rawa.

Mungkin, rawa yang dulu menelan saya dan laut yang kini merengkuh saya, hanyalah metafora takdir yang sama: takdir yang menegaskan bahwa manusia sejati bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling sanggup merasakan.

Namun, hari ini ada rawa lain yang lebih licin: rawa digital. Ia tidak berbau busuk, tidak bergaram, tidak menggigit seperti nyamuk, tapi justru lebih tenacious. Kapitalisme internet membombardir perhatian kita, mencuri fokus dari alam dan dari manusia lain. Kita tenggelam pelan-pelan, tanpa sadar, dalam lumpur informasi yang terus bergulir.

Mungkin inilah rawa paling berbahaya: rawa yang membuat kita berhenti mendengar. Lalu, empati menjadi kualitas langka.