Oleh Divya Kannan

- Shiv Nadar University, Delhi-NCR

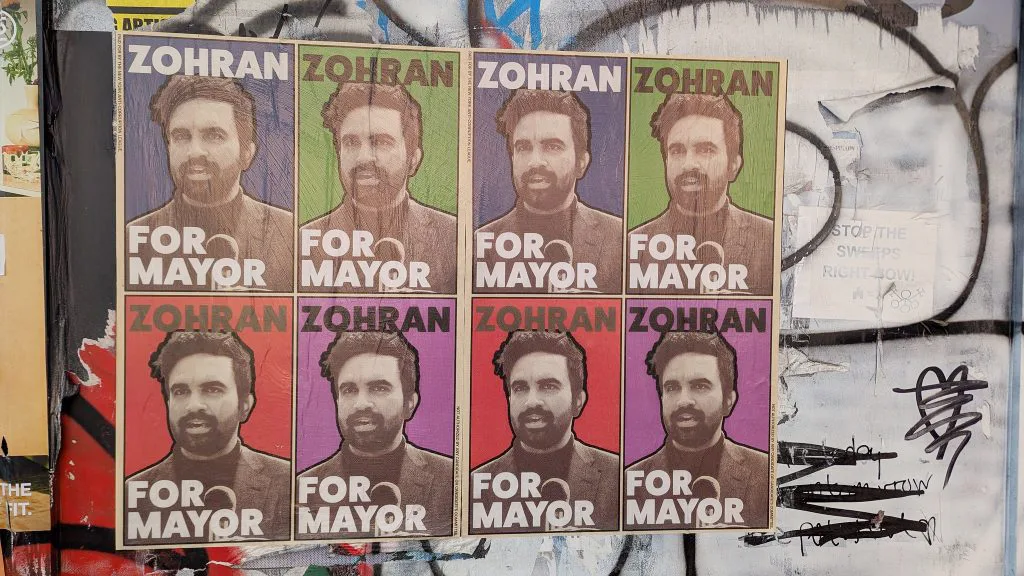

Zohran Mamdani memenangkan pemilihan yang disorot dunia dan menjadi wali kota keturunan Asia Selatan pertama di New York City. Dalam perjalanannya, kandidat dari Partai Demokrat sekaligus putra dari pasangan imigran asal India—sutradara Mira Nair dan akademisi Mahmood Mamdani—menghadapi berbagai serangan, termasuk kampanye fitnah yang mengejeknya karena makan nasi dengan tangan.

Kolonialisme telah melahirkan dan melestarikan berbagai stereotip serta mitos, terutama terkait ras dan etnis. Beberapa di antaranya masih terus muncul dalam kehidupan modern, memengaruhi cara kita menilai tubuh, kebiasaan, dan gerak-gerik seseorang.

Kemarahan di dunia maya terhadap Mamdani yang makan dengan tangan menunjukkan betapa hidupnya hierarki lama itu. Ketika komentator konservatif asal Amerika, Vince Dao, keturunan Vietnam, mengejek Mamdani di media sosial karena makan nasi dengan tangan, perdebatan pun memanas—berkisar pada isu peradaban, ras, dan identitas budaya. Hal itu juga menyingkap perpecahan internal di antara mereka yang mengaku sebagai “orang Asia sejati.”

Catatan perjalanan kolonial abad ke-19, laporan etnografi, dan tulisan para penjelajah Eropa sering menyoroti kebiasaan orang Asia dan Afrika yang makan dengan sumpit atau tangan—citra yang kemudian menjadi dasar bagi pandangan rasis tentang “kotor” dan “terbelakang.” Stereotip ini memperkuat ideologi kolonial tentang “pribumi malas” atau “orang Asia pemalas” yang dianggap enggan bekerja keras di daerah tropis, memiliki pola makan berbasis nasi, dan “menolak disiplin modernitas.”

Mitos-mitos itu bukan sekadar soal makanan, tetapi juga soal kekuasaan. Mereka mengaitkan kebiasaan tubuh dengan hierarki peradaban dan kebersihan. Sebaliknya, preferensi Eropa terhadap garpu, pisau, dan serbet—yang baru populer di kalangan elit sejak abad ke-16—dianggap sebagai simbol kehalusan dan kemajuan.

Asal-usul Mamdani yang kompleks membuat kisah ini semakin menarik. Di banyak wilayah Asia dan Afrika yang menjadi akar keluarganya, kebiasaan makan dengan tangan justru mencerminkan keakraban, kebersamaan, dan kenikmatan sensorik. Sebagai politisi minoritas di Amerika Serikat, Mamdani membawa warisan multikultural dan multireligius yang menolak klasifikasi sederhana. Ia dan mereka yang serupa dengannya harus menavigasi identitas mereka secara hati-hati dalam kehidupan publik Barat, sambil tetap autentik mewakili komunitasnya.

Hal yang paling mencolok, meski tidak mengejutkan, adalah bagaimana sebagian kaum konservatif Asia-Amerika seperti Dao justru ikut menjauhkan diri dari Mamdani. Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk menegaskan “superioritas” budaya mereka, menggemakan hierarki kolonial yang dulu digunakan untuk merendahkan nenek moyang mereka sendiri.

Ini adalah pola lama: mendefinisikan “kehormatan” dengan menolak bagian dari kelompok sendiri yang dianggap “kurang beradab.” Dengan kata lain, kategori kolonial tentang kesopanan kini beroperasi di dalam komunitas Asia sendiri. Sementara sebagian orang Asia Selatan, Tenggara, dan Timur melawan ejekan Barat, banyak juga yang tanpa sadar melanggengkan prasangka rasial lewat film, media sosial, dan budaya populer—di mana kulit lebih terang, aksen tertentu, kebiasaan makan, dan standar kecantikan tertentu dianggap lebih bernilai.

Pada awal abad ke-20, para pemikir seperti Okakura Kakuzō dan Rabindranath Tagore pernah membayangkan Asia yang bersatu, bukan karena meniru Barat, tetapi melalui nilai-nilai spiritual dan artistik bersama. Impian “pan-Asianisme” ini menantang klaim Eropa atas peradaban. Namun, persaingan geopolitik dan ketimpangan ekonomi akhirnya mengikis cita-cita tersebut.

Etika Siapa?

Kini, internet menjadi panggung baru untuk menampilkan dan mengajarkan “standar etiket yang lebih tinggi.” Banyak influencer dan pelatih perilaku mengunggah video cara menggunakan peralatan makan dengan benar, bahkan untuk buah atau makanan sederhana. Namun, tren “self-grooming” ini juga menuai tawa dan perlawanan. Seorang komedian asal Malaysia, misalnya, membuat video parodi terhadap pakar etiket asal Inggris yang menyarankan penggunaan garpu untuk makan pisang atau nasi.

Para sejarawan kuliner telah menunjukkan bagaimana perdebatan tentang kebersihan, ras, dan budaya selama berabad-abad membentuk kebiasaan makan. Dalam konteks Asia Selatan dan Timur, batas antara “murni” dan “najis” dibangun secara hati-hati, termasuk dalam interaksi mereka dengan bangsa Eropa.

Kebiasaan makan dengan tangan kanan, sementara tangan kiri digunakan untuk kebersihan pribadi, bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan bagian dari etika tubuh dan norma budaya yang mendalam. Banyak wisatawan mancanegara justru tertarik dan kagum dengan tradisi ini, bahkan mencoba mempelajarinya melalui video perjalanan dan vlog kuliner.

Dengan latar belakang itu, kemarahan terhadap Mamdani bukan sekadar tentang etiket makan. Meskipun memiliki darah campuran Uganda-India (ayahnya keturunan India dari Uganda), ia tetap disederhanakan sebagai “pria berkulit coklat, asing, dan—paling tajam—Muslim.” Stereotip “pria Muslim tidak beradab atau berbahaya” terus berulang dalam wacana politik dan media Barat, dan kebencian ekstrem yang ia hadapi hanyalah salah satu bentuk manifestasinya.

Kecemasan serupa muncul kembali saat pandemi COVID-19, ketika ketakutan akan penularan secara tidak proporsional diarahkan kepada komunitas Asia, terutama Tionghoa. Ironisnya, sebagian kelompok diaspora Asia Selatan justru berpihak pada narasi konservatif untuk menyerang pihak lain atas dasar budaya.

Posisi “di antara dua dunia” ini sering kali membuat diaspora bersikap hipokrit: membela tradisi sambil mempraktikkan xenofobia, rasisme, atau kastaisme dalam komunitas mereka sendiri, sembari mencari pengakuan dari pihak yang berkuasa agar dianggap “lebih pantas.” Dalam konteks ini, Mamdani bukan satu-satunya korban, melainkan bagian dari pola yang lebih luas dalam pelecehan terhadap minoritas di ruang publik.

Hierarki lama itu kini hidup kembali di dunia maya, di mana banyak orang berusaha “mengatur sopan santun” atas nama modernitas.

Ironisnya, negara yang dikenal dengan slogan “finger-lickin’ good” (lezat sampai menjilat jari) justru mengecam kebiasaan makan dengan tangan sebagai tindakan yang “tidak beradab.” Padahal, tindakan Mamdani bukanlah gestur eksotis, melainkan cara makan yang biasa—efisien, elegan, dan berakar pada tradisi budaya yang kaya.

- Divya Kannan adalah Asisten Profesor di Departemen Sejarah dan Arkeologi, Shiv Nadar University, Delhi-NCR. Penelitiannya meliputi sejarah kekaisaran, pendidikan, masa kanak-kanak, tenaga kerja, sejarah publik, dan studi feminis. Bukunya Contested Childhoods (Cambridge University Press) memenangkan SHCY Grace Abbott Book Prize 2025.

- Diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info™